最高裁判例紹介① (遺贈放棄後の相続財産の帰属)

私たち弁護士が様々な紛争、トラブルの相談を受けたとき、まずは、法律上、どのように規定されているかを考えます。しかしながら、法律は一般的、抽象的な規定がなされていますので、具体的な事案でどのように考えるべきか(解釈するか)悩むことがあります。そんなときに参考になるのが、裁判所の考え方、特に最高裁判所の考え方です。ある法律の規定に関する解釈について、最高裁判所が既に見解を述べている場合、実務はそれを前提に動きます。そして、最高裁判所の見解は、具体的な事案に対する判決の中で示されます。

本コラムでは、今後6回にわたり、令和4年から令和5年に出された最高裁の判決の中から、一定の法律解釈が示されているものを1つずつ紹介します。

第1回で紹介するのは、最高裁令和5年5月19日判決(判例タイムズ1511号107頁)です。遺言による贈与(遺贈)が放棄された場合の相続財産の帰すうが問題となった事案です。

事実関係は以下のとおりです。(後の説明で特に関係がある箇所に下腺を引いています)

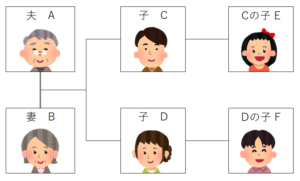

主な登場人物は、夫であるAと妻であるB、その間の子CとD、Cの子EとDの子Fです。

平成20年6月にAが亡くなりました。法定相続人の一人であるDが相続放棄をしたことから、Aが生前に所有していた土地(本件土地)を、BとCが2分の1の割合で共同相続しました。

その後、平成21年7月に、Bは、Bの一切の財産を、Dに2分の1の割合で相続させるとともに、Dの子Fに3分の1の割合で遺贈し、Cの子Eに6分の1の割合で遺贈する旨の公正証書遺言(本件遺言)を作成しました。

平成23年1月、Cは、BとCとの間でCが本件土地を取得する旨の遺産分割協議が成立したという内容の遺産分割協議書を利用して、本件土地の所有権をCに移転する登記をしました。しかし、この遺産分割協議は、Bの意思に基づかない無効なものでした。

平成23年2月にBが亡くなりましたが、Eは、Bの死亡後、本件遺言に基づく遺贈を放棄しました。

平成23年6月、Cは本件土地を第三者に売却し、所有権移転登記をしました。

この判決の中では、本件遺言の遺言執行者が、本件土地についてなされた登記の抹消を求める訴えを起こせるかなどの点が主たる争点の1つとなりましたが、今回は、判決の中で述べられている別の争点「Eが遺贈を放棄したことにより、本来、Eが受けるはずであった相続財産は誰に帰属するか」という点の紹介をします。

この点について、民法の995条は以下のとおり規定しています。

| (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)

第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 |

つまり、Eが遺贈を放棄した場合、受遺者であるEが受けるべきであったものは、原則として相続人に帰属することになります。

一方で、民法990条は以下のとおり規定しています。

| (包括受遺者の権利義務)

第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 |

この規定によると、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになりますので、民法995条に定める相続人にも包括受遺者が含まれるのか(本件でいうと、Eが放棄した分がFにも帰属するのか)、学説上争いがありました。

この点について、本判決は、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(同法(引用者注:民法のこと)990条)ものの、相続人ではない。同法995条本文は、上記の受遺者が受けるべきであったものが相続人と上記受遺者以外の包括受遺者とのいずれに帰属するかが問題となる場面において、これが『相続人』に帰属する旨を定めた規定であり、その文理に照らして、包括受遺者は同条の『相続人』には含まれないと解される」と述べ、包括受遺者は、民法995条の「相続人」には含まれないという見解を明らかにしました。

以上より、今後の実務は、受遺者が遺贈を放棄した場合、受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属することを前提に動くことが想定されます。もし、このような扱いをしてもらいたくない場合、例えば、本件でEが遺贈を放棄した場合、EがもらうべきであったものはFに遺贈したいと考える場合には、そのように遺言に明記すべきこととなります(民法995条ただし書き)。

せっかく遺言書を作成したのに、思っていたように遺産を渡すことができなかったとならないよう、悩む場合には専門家に相談をしましょう。

(川瀬 裕久)