民事執行法の改正内容と財産開示手続の利用の実情

1 はじめに

売買の買主が契約の内容に基づいてお金を支払ってくれないとき、あるいは、交通事故の被害にあったのに加害者が損害賠償金を支払ってくれないとき、訴訟を提起するという手段があります。訴訟の中で請求者の言い分が認められた場合には、裁判所から「被告は原告に○○円を支払え」という判決が出されますが、それでも相手(被告)がお金を支払おうとしないことがあります。こうした場合でも、例えば裁判所が判決の通り支払いがなされることを保障してくれたり、あるいは、支払いをしなかった人に刑罰が科されたりすることはありません。請求者としては、強制執行という別の手続をとることで、相手の財産から強制的に取り立てる(例:預金や不動産を差し押さえてお金に換えるなど)ことができます。

もっとも、強制執行をするためには、請求者(債権者)において、対象者(債務者

がどんな財産を有しているのか、把握しておく必要があります。しかしながら、債権者が債務者の財産について全く情報を持っていないということも少なくありません。

法律(民事執行法)上は、債務者の財産に関する情報を債務者自身の陳述により取得する「財産開示手続」という制度が設けられていました。しかしながら、この制度はなかなか使いづらい側面があり、あまり利用されていませんでした。

そこで、2019年に民事執行法が改正され、2021年5月までにその全てが施行されました。

本コラムでは、今後7回にわたり、民事執行法の改正内容や、強制執行の中で実務上重要な預貯金債権の差押え、賃貸物件の明渡について取り扱います。

2 民事執行法等の2019年改正の概要

上記のような背景の下、2019年5月10日に民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律が成立し同月17日に公布されました。

改正の概要は以下のとおりです。

(1)債務者財産の開示制度の実効性の向上(民事執行法の改正)

ア 現行の財産開示手続の見直し

財産開示手続をより利用しやすく実効的なものとすべく、現行制度の見直しがなされました。この点については、後記3で詳しくご紹介します。

イ 債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設

執行の対象となる債務者の財産の情報を取得する手段として、債務者以外の第三者からの情報取得手続が新設されました。

この制度では、裁判所の命令により、①金融機関から、預貯金や上場株式、国債等に関する情報を、②登記所から、土地・建物に関する情報を、③市町村、日本年金機構等から勤務先(給与債権)に関する情報を取得することができます。

(2)不動産競売における暴力団員の買受け防止の方策(民事執行法の改正)

公共事業や企業活動等からの暴力団排除の取り組みが官民を挙げて行われている中、不動産の競売手続において、裁判所の判断により、暴力団員、元暴力団員、法人で役員のうちに暴力団員等がいるもの等が買受人となることが制限されるようになりました。

(3)国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化 及び、国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直し

日本国内で子の引渡を強制的に行う場合、従前はその方法について規定がなく、動産と同じような取扱をしていました。

そこで、裁判の実効性を確保しつつ、子の利益に配慮する等の観点から、規律が明確化されました。

また、国際的な子の返還の強制執行に関しても同様の規律の見直しがなされました。

これらの改正以外にも、民事執行の手続が円滑になされるよう様々な改正がなされました。

3 財産開示手続に関する改正内容と利用の実情

(1)制度の概要

債務者を裁判所に呼び出し、どのような財産をもっているかを裁判官の前で明らかにさせる手続です。

確定判決等の債務名義(強制執行によって実現されるべき権利の内容などが記載された文書のうち、これを基に強制執行をすることが法律上認められているもの)を持っている債権者の申立により開始され、債務者が出頭しなかったり虚偽の陳述等をしたりした場合には、30万円以下の過料の制裁がなされることとなっていました(改正前民事訴訟法)。

(2)改正の内容

改正前の民事訴訟法では、財産開示の手続の申立を出来る債務名義が限定されていて、例えば仮執行宣言付支払督促や執行証書を持っていても、財産開示手続の申立をすることができませんでした。改正により、これらの債務名義でも申立ができることとなりました。

また、改正により、債務者の不出頭や虚偽陳述に対する制裁として、刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されることになりました。刑事罰として懲役刑まであるというのは、場合によっては逮捕・勾留され、前科となる可能性がありますので、債務者に対して大きなプレッシャーになると考えられます。

当該改正は、令和2年4月1日から施行されています。

(3)利用状況

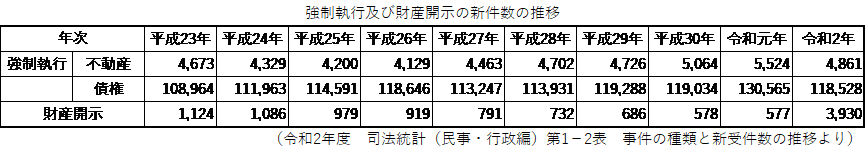

財産開示手続の従前の利用状況は以下のとおりで、年々件数が減少しており、令和元年度の件数は、平成23年度の件数の約半分となっていました。

この間、債権執行の件数は概ね横ばいから微増という状態ですので、強制執行を要する案件の数は減っていない、むしろ増えているにもかかわらず、財産開示手続はあまり利用されてこなかったということがわかります。

ところが、令和2年になると財産開示手続の新件数が前年比約7倍と大幅に上昇しています。(コロナ禍の影響がなければもっと増えていたかもしれません。)

判決等は取得したが回収ができていないという方は、これを機に財産開示手続を検討されてはいかがでしょうか。

【2021年11月25日追記】

2021年11月20日で岐阜新聞のウェブサイトに、正当な理由無く財産開示手続に出頭しなかった債務者が、民事執行法違反の疑いで逮捕されたという記事が掲載されました。

https://www.gifu-np.co.jp/news/20211120/20211120-124341.html

本件で、逮捕に至った具体的な事情は明らかではありませんが、民事執行法の改正により、不出頭等に対する制裁として、懲役刑が法定されたことは大きく影響していると考えられます。

実際に被疑者の逮捕に当たっては、逮捕をするための一定の要件があるため、単に財産開示手続に出頭しなかったからといって直ちに逮捕されるという訳ではありません。しかしながら、上記のような法改正及び運用の状況をみると、財産開示手続の呼び出しがあった場合には、安易に変えて、無視してしまうことは危険です。

(川瀬 裕久)