ynassociates.net の最近の投稿より

9.11からの20年間を振り返って

~テロが生んだ入国時の検査と金融機関の規定、そして差別~

Posted 2021年10月3日 YokoNogami

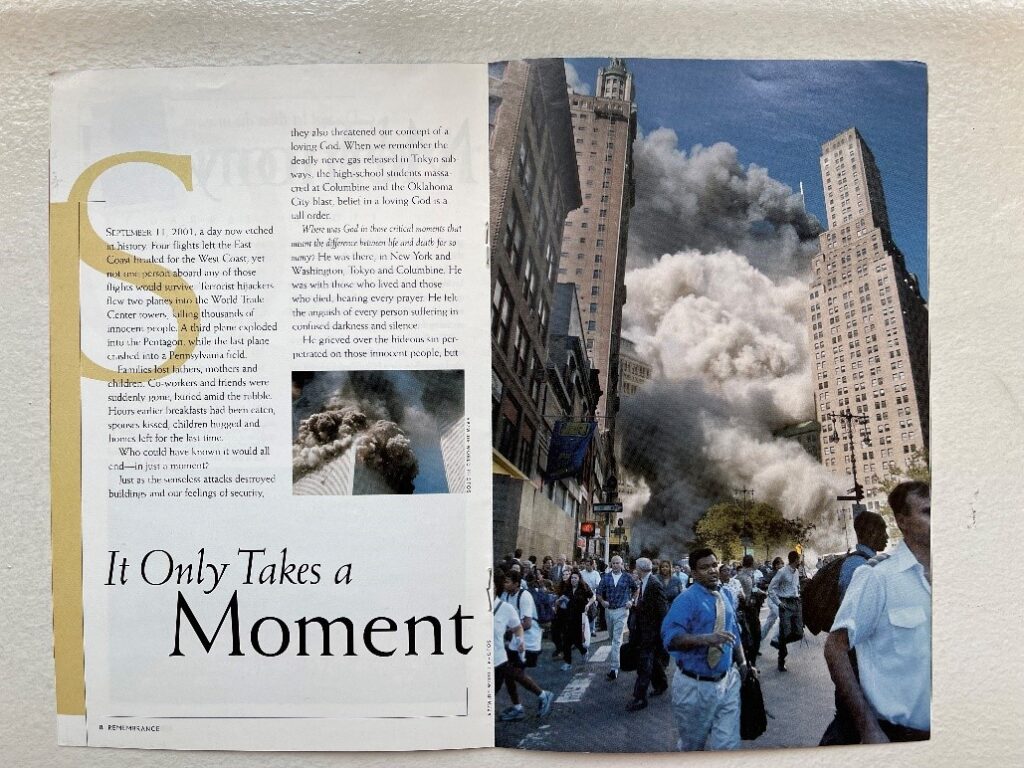

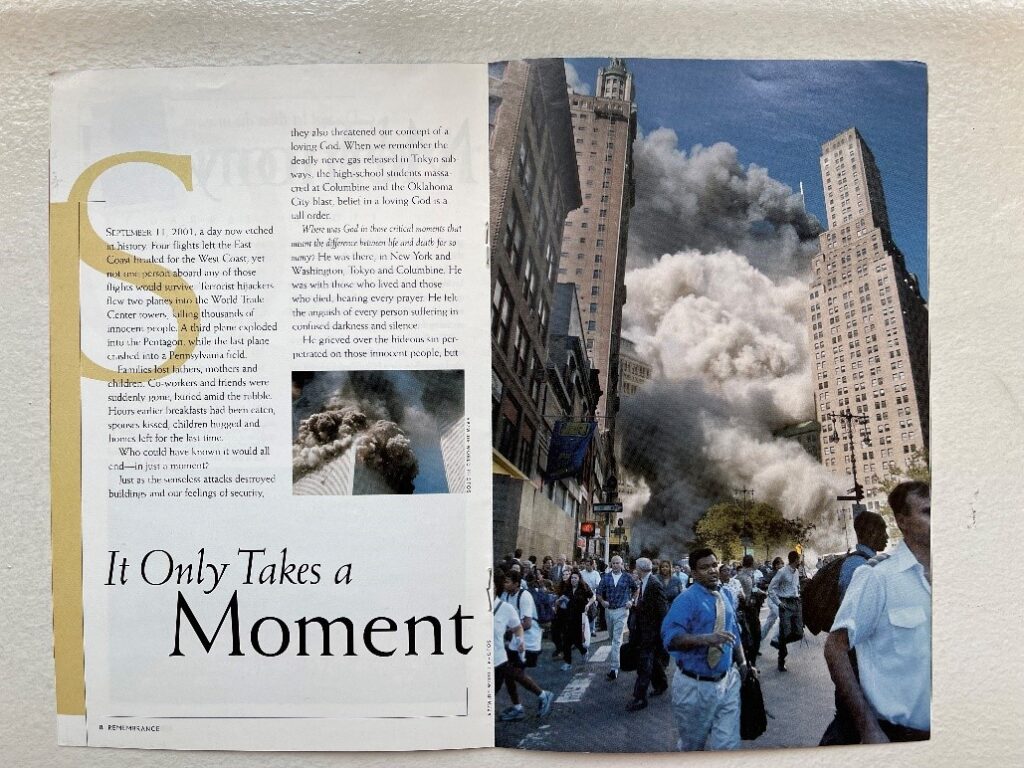

ニューヨークのマンハッタンに住み始めて久しい私ですが、2001年9月11日、9.11の朝のことは、まだ鮮明に覚えています。事の重大さが判るまで時間が掛かったのは、“これは映画でしかあり得ない”と信じたくない思いがあったからです。テレビでの映像を、漠然と見ながら、これからどう行動するのが良いか全くわかりませんでした。ビル崩壊は、「テロリストとは何?」という、今までにない大きな重圧を感じました。

その日、仕事をしているオフィスのあるミッドタウンでは、グランドセントラル駅やエンパイアステートビルの爆弾テロが起きると噂が広がりました。その噂は1週間以上にわたり何度も起きました。そのたびに避難できるようにスニーカーは必需品でした。マンハッタンに自宅がある私は、テロ後も毎日事務所へ行っていましたが、今となっては何をしに行ったのかよく覚えていません。

テロ後1〜2週間の間、電話応対がトラウマになっていました。電話で、何人もの知り合いや顧客にテロで亡くなった、と伝えられていましたので、電話が鳴るたび「またかな?」と手が震えました。

強く印象に残っているのは、ある1本の電話です。テロの翌日、不安で眠れなくてウトウトしていた早朝、電話で起きました。その電話は日本からで「あぁ、やっと何十回もかけて繋がった。貴方と旦那さんは大丈夫?」その後の会話は、あまり覚えていないのですが、今もあの1本の電話がどれほど心強かったか計り知れません。20年経った今もその感謝の気持ちに変わりはありません。

退役軍人である私の夫は、戦争になるかもしれないと言い、この戦争はべトナム戦争より長くなるだろうと予想しました。その後、戦争が始まるニュースを聞いた時には、9.11の悲惨な無差別殺人を目のあたりにしていた怒りもあったせいか、私も戦争するのは当然のことと思いました。

ビルが崩壊した跡地に9.11記念碑が立つ話が起きた時に、すぐ近くに、イスラム教の寺院を作る計画が起きたのをよく覚えています。テロを憎むけれども、宗教を憎んではいけない。誰もがそう思ったと思いますし、法律でも宗教は守られています。米国では、宗教差別、人種差別は、社会問題ですし、厳しい法律があります。この当時、大変大きな話題になりましたが、消えてしまった計画です。

今もテロリストがイスラム教徒であるために、イスラム教徒の米国入国検査が厳しい状況です(これを人種差別だと言う人もいます)。アフガニスタンだけでなく、中東諸国も、世界中にいるイスラム教徒にテロリストの疑いをかけられています。イスラム教は、世界第2番目に信者の多い宗教であるため、どの国からの移動も、今以上にパスポートやビザ検査が厳しくなるであろうと思われます。

私は以前銀行員でしたが、顧客を知る義務がありました。例えば、知らなかったとしても犯罪の送金に関わったりすれば、銀行員の罪になるからです。銀行の講習会では、顧客の口座の動向を知らなかったとは言い逃れはできない、と何度も注意されました。いわゆるマネーロンダリングへ加担するなということです。

経済の動きも、20年前と今では、簡単に比べることはできませんが、同時多発テロ後、大きな不安要因として株は大きく下がりました。その後持ち直した株はアフガニスタン戦争で再び株が下がりました。長く続くアフガニスタン戦争は、毎日の生活から離れたところで起きているせいか、株式には大きな変化はなくインフレと共に徐々に上昇しました。2009年のリーマンショックで大きく下落した株式も、2年間で完全回復しました。

話は変わりますが、アメリカの場合は、インフレが大きく経済に影響を及ぼし、その都度、個人所得税見直しがあります。税法が変わり、金利が変わり、とても流動的な経済対策が株式に影響を与えていて、物の価格と同じように株式も値上がりしていきます。

日本の場合は、インフレが少なく安定している経済に見え、国民の生活の安定が、まず大事であり、一般投資家の株式での利益はなかなか見込まれないように見えます(今月発表の日経平均が30年ぶりにバブル時を超えたと聞き、アメリカとの大きな違いを感じました)。

車社会でないマンハッタンでは、もともと宅配便やインターネット通販が盛んですが、コロナの自粛で需要が大きく増えて、多くのニューヨーカーが同じものを安く購入する方法を知り、便利で、品質の良い価格の安いものを探し、効率よく購入することが定着しました。毎日マンションの入り口では、荷物整理で大変です。これも新たな消費の形で、ウェブサイトや現金を使わないカードやスマホ決済などと生活が変化して、株の動きにも影響が出でいます。

変わったことといえば、最近は、道でタクシーを探す人がめっきり減ったことです。インターネットで近くにいるタクシーを探す、または予約する。時間と混雑状況で値段が変わりますから、需要と供給で値段が決まり、明瞭会計、運転手が誰であるか、感染対策がちゃんとされて、万が一感染しても誰がどこで濃厚接触が起きたかが即わかります。

それから、最近では、現金を使うことが本当になくなりました。何でもクレジットカード払い、チップも、チューインガム1つでもカードで払います。ニューヨークのバスや地下鉄は、スマホ決済が導入され、バスや地下鉄のカード(Suicaの様なもの)を購入する必要がなくなりました。特に感染拡大時には、現金お断りのマーケットやお店がほとんどでした。その理由は、お金のやり取りで感染する、とか、銀行に入金や小銭を取りに行く従業員がいないなど、理由は様々だったと思いますが、現金以外で決済をする習慣は、定着してしまいました。

薬局では、保険証明とクレジットカード登録で、無料同日宅配サービスを提供しています。おかげで自粛時には高年齢者が薬のためだけに街を歩く必要がなくなりました。飲み続ける薬に関しても、薬局と医師が連絡し合って、薬の管理をしますので安全だと感じました。

宅配便やインターネット通販が盛んになったせいでしょうか。大きなボトルに入った水やトイレットペーパーを抱えて道を歩く人を全く見なくなりました。

AIやコミュニケーション端末、移動手段の迅速と地球保護、20年でいろいろ変わりました。一般人が宇宙飛行をする時代になりましたし、自家用車の運転や公共交通もAIが行うようになりつつあるようです。今後ますます、世の中が変わっていく速度が増すと感じています。

米国株式の商品の多様化と売買については、今以上に簡単に、誰でも判りやすくなっていくと思います。証券マンを通して売買する形はなくなり、完全にパソコンや携帯で売買ができるようになるでしょう。すでに、世界中で何かが起きると株価が数分後には動きます。

その代償として、米国銀行は、現住所が米国になければ口座開設ができなくなりましたし、米国証券会社は、より安全な顧客に絞って業績を上げる方法を取るようになりました。新顧客の職業や国なども調べますし、不透明な資金の流れに関しては、厳しい規定があります。

付き合いの長い信頼してもらっている証券会社などを知らないと、多くの書類提出を求められ、質問攻めに遭い、どれほど多くの金額を用意していたとしても、口座開設ができない場合があります。ここニューヨークでは、“金融機関がお客を選ぶ”、という、日本では考えられない世界があります。良い証券会社ほどハードルが高いです。

自由な米国でも、厳しい仕組みが出来たのが9.11以降だと感じます。入国も永住も、銀行口座も証券も、人の疑いの目も差別も、確かにどこでも起きることでしたが、2001年からは、明らかに変わったと感じます。でも、規律があって自由があると考えれば、住み辛いわけではないように思います。

未来へ、新しい社会へ、私たちは確実に向かっています。9.11から変わった多くのことの中に、新たに見えてきた差別にも、立ち向かっていかなければなりません。ニューヨークも変わっていく、そしてそこに住むニューヨーカーも変わっていく・・・。

野上陽子(ニューヨーク市マンハッタン在住、コンサルタント会社を経営)

サイトのご案内 https://www.ynassociates.net/