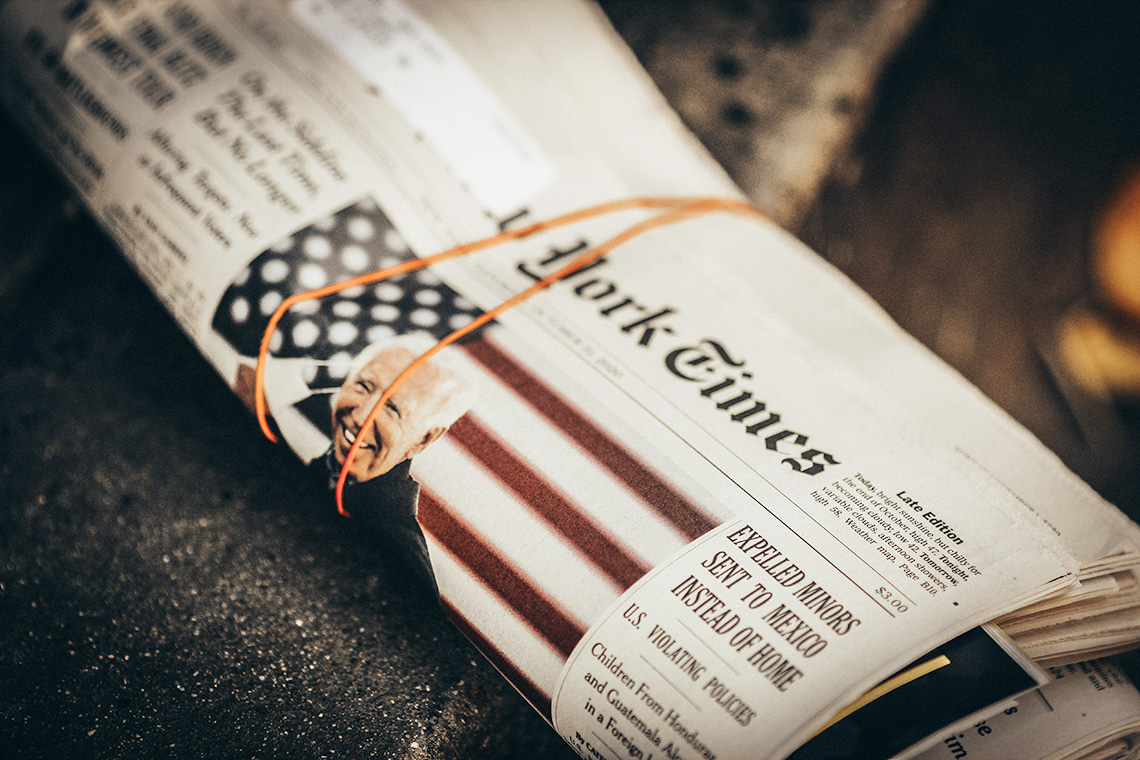

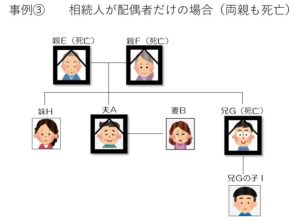

毎年11月の第一火曜日はあらゆる選挙が行われます。その中でも4年に1度の大統領選挙は大事な日になります。今年の11月3日はその、4年に1度の大統領選挙の日です。

共和党と民主党のどちらを国民が求めているのか問われます。今回、感染問題と人種差別が焦点になり、それぞれの党の意見が大きく別れました新型コロナ対策においても、「コロナ感染はほっておいても自然消滅する。大騒ぎすることはない」という共和党と「マスクをして人との接触を避け、自粛をする」という民主党が真っ向から対立しています。

共和党と民主党の支持者の差は、日本では考えられない国の大きさも要因の一つでしょう。米国の地図を見ると共和党が集まる州は、人口密度が低いです。多くの農業に携わる地域では、人より牛の数が多かったり、隣の家まで車で30分以上かかる、なんて場所も多かったりします。また、そういう地域で放送されているニュースなども、かなり限られた情報だったりします。

今回の選挙は、大統領が選挙当日に投票に行きましょうと呼びかけ多くの共和党支持者が詰めかけました。大都市では人が密集しないように期日前投票を呼びかけました。この期日前投票の差が開票に大きく反映されています。

郵便投票は以前からも多く使われる方法ですが、今年ホワイトハウスは、「郵便投票には切手を貼らなければ受け付けない。投票箱の設置はごくわずか」と、投票所に行けない人や感染を恐れる人にプレッシャーを与えました。期日前投票の期日に間に合わない、投票所に到着出来ない投票用紙は無効だとも言いましたが、結局は連邦裁判所の判断は、郵便消印が11月3日であればどんなに時間がかかっても有効、期日前投票も開票所に到着が遅れての有効と決定したため、選挙結果が決定するまで長い期間待つことになりました。

期日前投票の決まりを裁判所が判断するのを待つ前に、人口密度の高い地域は、早めの期日前投票所に押しかけ、郵便投票も早め早めに投票所に行う人が増えました。そうした票が開票所に届いて、開封と2重に投票していないかの確認作業に追われましたし、それは今現在も続いています。

それに世界中にある米国人の票を各国の領事館が集め、軍人や軍の家族、軍の船舶で航海中の軍人の票も数える必要がありますから、到着には時間がかかります。最終的な数は今週いっぱいかかることでしょう。すでに開票された数字から当選確実になったバイデン氏は米国は合衆国で2つに分かれていてはいけない、50州が一つになり解決していくことが大事だと呼びかけています。

2つの党がそれぞれにそれぞれの政策を主張することは当たり前ですが、「敵」だとか「危険集団」だとかという言葉が出るのはトランプ政権の4年間で初めて体験しました(残念ですが、移民に対しての偏見や黒人差別は実際にあります)。

ある黒人の男性が、「トランプ氏は3代前は移民でしょ? 奥さんは移民ですよね。私たち黒人は移民ではありません。多くの白人よりも前に誘拐されてきたのですよ」とコメントしていました。ショッキングな言い方ですが、正しい発言です。改めていろいろ考えさせられる選挙でした。

多くの人がトランプ氏の票の多さを評価していますが、そうでしょうか? この票は共和党と民主党の差でもあり、バイデン氏とトランプ氏を比べ、ペンス氏とハリス女史を比べ、女性の副大統領支持と反対など、様々な要素が入っています。大切なことは、多くの国民が選挙に関心を持ったことです。

多くの国で不正選挙や公平でない選挙の報道があります。米国の様な大国で今まで間違えがあったとしても、不正ではありません。開票に不満があり訴訟をする場合、不正があった証拠提出を連邦最高裁判所が受理し訴訟するに値するかどうかを判断します。

各接戦州の入票所の係官は、今まで長い事開票作業をしていて不正をする、または不正を見逃すなどできない、証拠を出してほしいと自分の名誉にかかっていると言っています。

多くの大都市では、開票の不満で、以前のような暴動が起きるのでないかとお店を閉め、木の板でお店のショーウインドウをカバーしました。マンハッタンでも11月3日からデパートや高級ブランド、携帯屋さんなど木の板で覆われていました(開店中のサインがなければ空き家の様ででした)が、11月9日には通常に戻りつつあります。

大統領交代、トランプ氏がホワイトハウスを出るのは来年1月半ばです。今年いっぱいの任期中に何をするのでしょうか? 開票中の緊張した中でゴルフを2日間続けている大統領と、コロナ感染について2021年初めに活動を始めようと用意する次期大統領との温度差が気になっているのは私だけでしょうか?

開票がまだまだ続いていて、数字がどんどん変わっていますが、バイデン氏の票が増えています。多くの情報が当選確実のようです。CBS Newsでは、刻一刻と変わる開票結果が見えます。

野上陽子(ニューヨーク市マンハッタン在住、コンサルタント会社を経営)