過去に本コラムでも取り上げましたが、令和6年4月1日より、相続登記の義務化がスタートしました。今回は、その内容をもう少し詳しく見たいと思います。

1 どんな人が対象となるのか

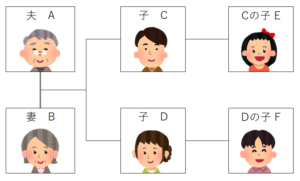

今回の相続登記の義務化によって、義務が課されることとなったのは、相続によって不動産を取得した人と遺贈によって不動産を取得した相続人です(不動産登記法76条の2第1項)。

遺贈によって不動産を取得した人であっても、その取得者が相続人でない場合には、義務の対象とはなりません。

また、制度が始まったのは令和6年4月1日ですが、それより前に相続や遺贈で不動産を取得した人(相続人に限る)も義務の対象となります。

2 どんな義務が課されるのか

基本的義務として、対象となる相続人が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務が課されます(不動産登記法76条の2第1項)。

また、追加的義務として、遺産分割協議が成立した場合には、成立した日から3年以内に、その内容に従った相続登記の申請をする義務が課されます(不動産登記法76条の2第2項)。

令和6年4月1日より前に相続が開始していたケースでは、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をする必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

3 期限までに相続登記ができそうにない場合はどうすればよいか

期限までに相続登記に必要な書類の収集が終わらない、あるいは、遺言書がなく、期限までに遺産分割協議が成立しないなど、期限までに相続登記ができない場合には、より簡易な手続きである「相続人申告登記」を期限までにすることで、2の基本的義務を果たしたことになります(不動産登記法76条の3第1項、2項)。この点については、後記5でも詳しく述べます。

4 義務違反をした際の制裁はあるのか

正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となる可能性があります(不動産登記法第164条第1項)。

もっとも、期限までに相続登記の申告をしなかったからといって、直ちに過料の対象になるという訳ではありません。

まず、登記官は、相続登記の申請義務の違反を把握した場合、違反した者に対し、相当の期間を定めて相続登記の申請をすべき旨を催告します。そのような催告をされたにもかかわらず、正当な理由なくその期間内にその申請をしなかった場合にはじめて、管轄の地方裁判所にその事件の通知がなされ、裁判所が過料の対象とするか否かを判断するという仕組みです(不動産登記規則第187条第1号)。

ですので、法務局から相続放棄の申請をすべき旨の催告があった場合には、必ず何らかの対応をするようにしましょう。

また、上記のとおり「正当な理由」があれば、期限までに相続登記の申請をしなくても過料の対象にはなりません。

法務省のウェブサイト( https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html#mokuji6 )では、一般的に「正当な理由」があると認められる事情として、以下のようなものが挙げています。

| (1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4)相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5)相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合 |

5 相続登記の申請義務化に伴う環境整備策

相続登記の申請義務化にあたり、対象者が義務を果たしやすくするため、以下のような制度が設けられたり、措置が講じられたりしています。

(1)相続人申告登記

相続登記の申請をする場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、法定相続人や法定相続分を確定する必要があります。こうした準備は、相続が何代にもわたっている場合などとして法定相続人が多数に上る場合には期限内に行うことが困難なケースもあります。

そこで、期限内に相続登記を申請することが難しいケースにおいて、簡単に相続登記の申請義務を履行することができるよう、「相続人申告登記」の制度が設けられました(不動産登記法76条の3)。

この相続人申告登記は、申出人自身が登記記録上の所有者の相続人であることを示せば足りるものです。

この登記をすることで、上記2の基本的義務を果たしたことになります(追加的義務の方を果たしたことにはならないので注意しましょう)。

(2)登録免許税の免税措置

相続登記を促進するため、以下の①、②のいずれかに該当する土地の相続登記については、登録免許税の免税措置を受けることができます。免税期間は令和7年3月31日までです。

①相続により土地を取得した者が相続登記をせずに亡くなった場合の相続登記

②不動産の価額が100万円以下の土地にかかる相続登記

(3)所有不動産記録証明制度

登記官において、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました(不動産登記法第119条の2)。令和8年2月2日からの施行が予定されています。

この制度を用いて、被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を把握し、相続登記をするということが想定されます。

6 まとめ

令和6年4月1日にスタートした相続登記の義務化は、過去に相続した人も含まれ、多くの人が対象となります。義務を果たさないと過料の制裁もあり、無視をすることはできないものですが、制度を理解して正しく対応すれば過料の対象となることはありません。

相続登記の義務化について相談したいという方は、池田総合法律事務所までご連絡ください。

(川瀬 裕久)